2020.01.17

佐賀東高校演劇部顧問の彌冨公成(いやどみこうせい)と申します。佐賀県高文連演劇専門部では委員長をさせて頂いております。今回で2度目の寄稿となります。

写真1-300x201.jpg)

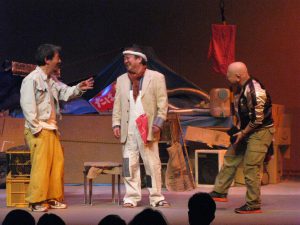

佐賀東高校『S・∀・G・A』(都城市総合文化ホールにて)

2019年7月、佐賀に「全国高等学校総合文化祭(2019さが総文)」がやってきました。昭和52年から毎年開催されてきた全国高総文祭。演劇、合唱、吹奏楽、器楽・管弦楽など、規定19部門の舞台発表と展示発表のほか、複数の協賛部門が全国各地から集まります。開催地は各都道府県持ち回りで、その47年に1度の奇跡がこの佐賀に廻ってきたのです。しかし各部門大会を開催するにあたってのキャパを満たすホール、会場そのものの数が先催県と比較して圧倒的に少なく、さらに運営にあたる高校生や大人の数が極端に足りないこの佐賀県での開催は容易ではありませんでした。「代わりがいない」「1人でも逃げれば壊れてしまう」という緊張と重圧。しかしそのような状況だったからこそ、誰もが「いま私は必要とされている」という確かな手応えを感じながら日々を過ごせたように思います。また県や市町村からのバックアップも大きく、それが大会の認知度アップにつながりました。佐賀県は2018年度に「肥前さが幕末維新博覧会」という大きなイベントを成功させていました。それまで何気なくそこにあった建造物や墓地がいきなり「観光地」となり、多くの佐賀県民が「歓迎する立場」にあることを自覚し、「ホスピタリティ」を意識するようになりました。「生活の場」の魅力的な変貌は県民に喜びや誇りをもたらし、その勢いが見事に「さが総文」へと受け継がれたのです。

そのような中、私は演劇部門の運営と総合開会式で上演する構成劇の脚本を担当することになりました。「2019さが総文」のテーマは、「創造の羽を広げ、蒼天へ舞え バルーンの如く」。蒼天(そうてん)は、視界を遮るような高い建物のない佐賀に相応しい言葉でもありますが、この何もない広大な大空をキャンバスだからこそ「想い」を自由に描くことができる……そんなイメージを持たせるものでもありました。そこから想起した構成劇のタイトルは『蒼天の翼』。佐賀を拠点として大活躍中の「ティーンズミュージカルSAGA」代表、栗原誠治さんに演出をお願いし、佐賀が誇る作曲家や舞台技術者の皆様、鳥栖商業高校ダンス部のお力を頂きながら、プロジェクションマッピングをも用いた壮大な作品を制作することになりました。大会事務局の吉永伸裕先生が高校生たちの要望・意見をまとめてくださり、それが『蒼天の翼』のシナリオの大きな柱となりました。

『蒼天の翼』に登場するのは、高校3年になる「落ちこぼれクラスの生徒たち」と「担任」。何事にもヤル気のないクラスメートたち。そんな彼女たちのために、おとなしい女子生徒「ミライ」が文化祭の劇の台本を書く……。物語はそこからスタートします。ミライが描く台本の世界は、登場人物たちがいきいきと冒険を繰り広げる『イキバ』。嫌々ながら稽古に参加していた生徒たちも、次第に教室の鬱々とした空間(『仮ノ世』)から抜け出すべく、『イキバ』へと想いを馳せるようになります。『仮ノ世』と『イキバ』を行ったり来たりしながら、生徒たちと担任教師は「私たちは何のために生きているのか」を模索していきます。

「私たちは何のために生きている?」

登場人物のひとりが答えます。

「しあわせになるために、いきている。」

少子化問題。年金問題。老老介護。ワーキングプア……。いまの高校生たちが大人として生きる数十年先の未来を思えば、とても不安になります。いまの大人たちが残してあげられるモノ、システム、コトバ……どれをとっても不確かで、霧が立ちこめ先が見えない状態です。ですが彼女たちには、何も残されていないからこそ自由に描けるキャンバス、「蒼天」が広がっているのです。

いまあなたが生きている場所は、『仮ノ世』か、それとも『イキバ』か。

こんな時代を高校生として生きている彼女たちのメッセージは、世代を超えて多くの観客の心に届いたようでした。

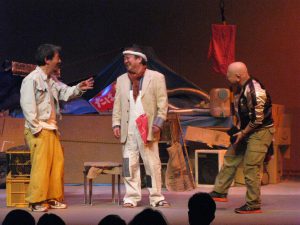

「生活の場」が「観光地」へと変化した2018年の維新博。その成功の瞬間は、佐賀の人々がまさに「いま私は必要とされている」という手応えを感じた瞬間、佐賀の日常が「生きる(活きる)場所(『イキバ』)」へと変貌した瞬間でもありました。佐賀には現存する歴史遺産が他県ほど多くありません。県が消滅するという苦い過去もありました。ですが「遺したい」「伝えたい」という県民の魂だけはしっかりと受け継がれてきたのです。そしてそれは「芝居」という形で蘇りました。例えば「佐賀の八賢人おもてなし隊」の方々は、幕末・維新の礎を築いた佐賀の偉人たちの歴史を訪れた大勢の観客にわかりやすく伝えておられ、様々な年齢層に親しまれています。モノやカタチがないところから「想い」や「魂」を蘇らせ、人々に「伝える」演劇の力。維新博のフィナーレでは、山口祥義知事が「『おもてなし隊』がいてくれたから、私たちはここまでやれたんだ!」と力強く語られました。「人」の力、「想い」の力、そして「演劇」の力の大きさを改めて感じ、胸が熱くなりました。さらに昨年は、県内の実力派俳優が顔をそろえた劇団SA-GAが旗揚げし、明治維新期の偉人たちを描いた歴史活劇『暁のかけら』が上演されました。そして私たち佐賀東高校演劇部も、佐賀の偉人たちや佐賀東高校の卒業生「はなわ」さんのことをモチーフにした『S・∀・G・A(エス・エー・ジー・エー)』を制作し、県内、そして福岡県、宮崎県にて上演しました。今後も九州内の中学、高校、公民館などで、人々の「想い」や「魂」を伝えるべく公演を重ねていく予定です。

写真2-1-300x219.jpg)

佐賀東高校『S・∀・G・A』(都城市総合文化ホールにて)

また私ごとですが、このたび「文部科学大臣優秀教職員表彰」を頂きました。タイムレースや得点競技とは異なり、高校演劇は周囲の方々のお声やご支援があってこそ成り立つもので、今回はその積み重ねが受賞につながりました。お客さまや依頼をくださった方々のご支援、職場の皆様のご協力、何より生徒たちの熱意と頑張りなしには頂けないものでした。本当にありがとうございました。

2019年。「さが総文」に生きた一年。県民にとっての一生に1度の奇跡の年は、「『何もない』と思っていた佐賀」が「『伝えたい』佐賀」になり、『佐賀だからこそ』『私だからこそ』できることをワクワクしながら追い求め、幸せに「いきた」1年でした。そんな私たちが生きる佐賀は、「行ったことがない都道府県、全国ナンバー1」です。伸びしろが無限にあります。やりたいことがいくつもあります。そしてその先にあるのは、約半世紀後の「肥前さが幕末維新200周年」。部員たちとこれまで育んできた「想い」や「魂」を、50年後も100年後もきっと誰かがこの「演劇」で伝えてくれるように……。そんな未来を想い描きながら、これからもここで生き、つないでいこうと思います。

2019.11.05

私は演劇をどうすれば身近なものにできるかをずっと考えてきました。

高3で渡米し、世界の演劇事情を見てきました。日本では、特に地方では一般的には演劇が遠い存在だったので、それをなんとかしたいと思う気持ちが芽生えたのは、2008年夏に佐賀に戻ってきた時でした。

その当時は、佐賀では演劇というものが一般的に社会の中での存在感が低かったと言えます。しかし、そこに落胆するのではなく、まだ地域社会において幅広く認知されていないのであれば、アプローチを変えることで演劇文化を根付かせることができるのではないかという可能性も感じました。

まずは演劇ができることの可能性に気づいてもらう必要があると感じました。これまで接点がなく必要がないと思っている方々に、もしかしたら演劇を使って何かができるかもしれないと思ってもらうということです。実は、これは私が思いついたわけでもなく、昔から何か大事なテーマを伝える方法として演劇が使われてきました。

演劇が始まったと言われる古代ギリシャでは、劇場に集まり観劇することが市民の義務であり、そこでモラルなどを学んだと言われています。つまりは演劇の根本は市民の教育だったのです。

そんな原点に戻ってみる発想から、様々な人たちに演劇の可能性について私のアメリカでの経験を踏まえて話しをしてまわりました。少しずつ共感してくれる人たちが増えていき、人権・同和問題などについての演劇、歴史を伝える演劇(人物、出来事、物語)、防犯演劇(交通安全、詐欺防止)、インターネット情報モラル啓発劇などの実践につながりました。

佐賀に戻ってから様々な人たちの出会いの中から生まれた代表的なものが、私のライフワークの一つとなっている「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」です。

幕末・維新期に佐賀が輩出し、明治政府の礎を築いた賢人たちの史実をもとにした20分ほどのオリジナル寸劇を上演する活動です。当時、佐賀市観光協会にいらっしゃったプロデューサーの桜井篤さんとの出会いがあり、観光のプロと演劇のプロの二人で協力して2012年2月に立ち上げました。

佐賀城本丸歴史館で開催されている歴史寸劇定期公演(毎週日曜日、1日5回)を同年9月に開始し、今日まで欠かさず上演を続けています。この活動があることで、佐賀が「毎週演劇がある町」になり、ありがたいことに遠方から我々を目当てに佐賀に来てくださるお客様もいます。たまたま寸劇を見てくださる方々との出会いでは、演劇は意外に面白いと思ってくださることにつながっています。様々な団体や行政からの上演やイベントなどで寸劇の作成依頼なども受けています。佐賀の遺産である歴史をテーマとし、全て「Made in Saga」で演劇を活用した特徴的な事例だと言えます。

これまで約11年間、私は佐賀での活動を通じて地方における演劇の役割と可能性を模索してきました。多様化する現代社会において演劇が社会的に影響を与える可能性は大きいです。表現・コミュニケーション能力育成をするこができます。地域で人を育てることがきます。町に文化が定着します。つまりは、演劇は地域と人をイキイキさせることができるのです。

これから変わっていく地域社会においても、演劇が必要とされ続けられるよう、さらなる文化の定着と発展を目指して邁進してまいりたいと思います。

演劇家 青柳達也 活動略歴

高3で渡米し、アメリカの大学・大学院で演劇学を学び、演劇活動と教育に携わる。チェコ、ポーランド、コスタリカなどでの演劇活動を経て2008年帰国。佐賀大学において演劇教育の科目も持つ。

活動の詳細

2019.08.30

どうも。熊本にある劇団「Acting Unitシチミトウガラシ」代表で、くまもと演劇バトル”DENGEKI”実行委員の古田翔太郎です。

はじめまして、の方も多いかもしれません。私自身は高校~大学時代に活発な活動をしていましたが、就職して7年。就職してからはなかなか、というところです。

さて、地震から3年経った熊本。私なりに熊本の演劇を見ていて、地震を契機に変わってきたもの、変わらず続いているものがあるのではないかな、と感じている。

変わってきたもの。

新たな劇団やグループ・ユニットが誕生したり、今まで休止されていた団体が久々に公演をされたり、さらに賑やかになってきているように感じた。私自身あまり公演を観に行けていないため、詳しい様子をうかがい知ることはできていないが、公演の告知を聴く度に心がワクワクしている。

また、地震の後に被災地を中心とした演劇の団体設立やプロジェクトも行われている。仮設住宅等を訪問されたり、子どもたちが劇場で公演を行ったりする様子を見て、少しずつではあるが、演劇のもつ強みも感じることができた。

私が演劇に関わるようになってから、少しずつ劇団の公演が劇場での開催からアトリエやギャラリーなどで行われるようになっていたが、地震の後からその傾向は一層強くなってきたように感じる。最近では、Barやスナックで公演をされる団体もある。自前の劇場で同じ演目をロングラン公演するなど精力的に活動している団体もあるようだ。

さらに、熊本の演劇界を束ねる熊本演劇人協議会も昨年度、役員が変わり、会員の団体・個人も23組になった。特に、熊本演劇人協議会の会長は、私と同世代であるDO GANGの徳冨敬隆さんになられた。同世代が会を束ねる会長になられたことで、私も勝手にワクワクし、「がんばらなくては!」と感じている。

そして、変わらないもの。

先述の熊本演劇人協議会も役員こそ変わったが、今まで通り盛んに活動も行っている。6月29日(土)には「100人稽古!2019」と題し、協議会メンバーが講師となってストレッチや基礎練習、インプロや殺陣など様々な講座が開かれた。そして、終了後には、参加者が中心となり、毎年行っている懇親会も行った。劇団・個人や演劇に興味のある人が参加し、舞台の深い裏話や他愛もない話など、たいへん盛り上がった。

※「100人稽古!」の様子

熊本演劇人協議会は、こうやっていつでもワクワクすることをやっている。このあったかい雰囲気、ワクワク感が、長くたくさんでできる秘訣なのかもしれない。

それから、私も毎年関わっている「くまもと演劇バトル”DENGEKI”」。2012年に1回目をスタートさせ、翌年から全国各地の劇団に参加していただいている。過去には茨城県から参戦していただいた団体もあった。今年で8回目。今年は熊本、福岡、宮崎、鹿児島から10の団体が参戦している。

熊本地震を経てもなお、会場である早川倉庫や熱を持って参戦される団体のおかげで、毎年続けることができている。

今年の開催は9月22日(日)、23日(月・祝)。今年も盛り上がりそうでワクワクしている。

※「くまもと演劇バトル”DENGEKI”」昨年度の様子

演劇に関わりだしてから、様々な人のあたたかみに触れ、迷惑をかけ続けながら、たくさんの「ワクワク」に出会わせてもらった。時に申し訳ないこともしてしまったが、何とかやらせていただいているこの状況に感謝している。

地震を契機に変わってきたもの、変わらないものはあるが、私はどの話題をもってしても「ワクワク」を感じる。これが、私が演劇に関わり続けたいと思う由縁だろう。

この「ワクワク」をもって、これからも演劇に関わり続けたい。

そして最後に、公演やりたいなー。というか、やろう!

Acting Unitシチミトウガラシ 代表

くまもと演劇バトル”DENGEKI” 実行委員

古田 翔太郎

2019.05.18

初めましてm(_ _)m 吉元 栄治です。

おおいた演劇の会(会長:清末典子)で事務局をしておりまして、演劇通称名は「ペン君」、「ペンさん」、「ペン」と呼ばれている39歳、男性です。しがないサラリーマンです。大分に「ペン」という人間がいると覚えて頂けるととてもうれしいです!大分に遊びに来ることがあれば、夜ごはんのお店は全力でご案内します!

平成25年10月から大分県大分市の劇団水中花(代表:日下渚)に入団したばかりなので、演劇経験はまだ5年と半年程度です。劇団で役者のほかに制作業務を担当して、おおいた演劇の会で事務局をしている関係で今回コラム執筆のお話をいただきました。「演劇経験の浅い私が何を書けばよいのか」迷いましたが、演劇経験の浅い私が感じている大分の演劇シーンをそのまま書いてみようと決めましたので、しばしお付き合いくださいませ。

大分の演劇シーンと言っても、それを一言で表現することができるわけもなく、「この数年で公演をたくさん打った!」演劇人もいれば、「最近は役者はお休み・・・」という人もいるし、観劇中心の生活の人もいれば、ワークショップに積極的に参加したという人もたくさんいる。ですので、恐縮ながら私ペンの演劇生活を振り返ることで、近年の大分の演劇シーンを振り返って見ることにします。

劇団水中花の公演やおおいた演劇の会が主催する朗読劇やワークショップに平成26年以降出演しつつ、制作業務を行っていく中で、私が大分の演劇界全体に目を配ることを強く意識したのは、平成28年6月に大分で初めて開催された、一般社団法人日本演出者協会(理事長:流山児祥)主催の「演出家・俳優養成セミナー2016 演劇大学inおおいた~THIS IS 演出~」です。全国で活躍されている著名な演出家の方々を大分にお呼びして、4日間で大分内外から集まった演劇人が創作体験やワークショップを通じて、多くの刺激を得ることができました。私自身は実行委員会の取りまとめとして動きましたが、感慨深かったのは1回目の実行委員会の時です。大分県民演劇制作協議会、劇団水中花、演劇集団P-nuts、Officeせんせいしよん、おおいた演劇同好会の代表や演出の方々のほかにも、経験豊富な憧れの演劇人が一堂に介した時でした。私が演劇を始めた平成25年以降では(当然ほかにもご活躍の方々はたくさんいらっしゃいますが)大分の主要演劇人がこれだけ集まったのは初めてだと思います。大分で長らく演劇活動を続けてきた先輩たちが「今の大分に何が必要か」ということを真剣に議論しているその輪の中に自分がいるという不思議を感じながら実行委員会を運営していました。

その後、平成29年11月にも「演劇大学inおおいた~演出ビフォー・アフター、演出効果を体感できる3日間~」を開催し、さらにバラエティーに富んだ講師陣から大分の演劇界に叱咤激励を頂きました。平成30年10月から11月にかけては20年振りの大分開催となる「第33回国民文化祭・おおいた2018」にておおいた演劇の会主催で演劇公演「花人~桜舞う、あなたの居る場所~」を上演しました。地元の劇団だけではなかなか実現できない規模の舞台セット、制作費用を実現できたのは全国規模の国民文化祭というイベントの力を借りることができたからです。

そして、記憶にも新しい今年1月に開催された、一般社団法人日本劇作家協会(会長:渡辺えり)主催の「日本劇作家大会2019大分大会」です。私ペンは運営委員として当日スタッフで土日の2日間のみ一生懸命お手伝いしましたが、あまりにも有名で第一線でご活躍されている劇作家の方や役者の方々が大分に大集合し、ラグビーワールドカップではないけれど「一生に一度」の機会が大分の演劇人にもたらされたと思います。大分の演劇人それぞれが、それぞれの経験・立場に照らしていろいろなモノを吸収しました。私ペンとしては、大分の役者や劇場は少ないなということを県外の方と接してお話をすることで改めて実感した一方で、「大分で演劇をしていることで恵まれている点もあるんだ」ということを認識できたことは大きな発見でした。

私から見た平成29年からの3年間は大分の演劇界にとっては、全国的に活躍する演出家や劇作家、役者から多くの刺激と知識と体験をインプットしていただいた3年間でした。この3年間で大分の演劇界に根付き、広がったものがある一方で、あまり変化しなかった部分もあります。個人的には大学生や20代の若い世代が劇団を立ち上げる動きがもっと活発になってほしいと思っています。

インプット期間であった3年間は、大分の劇団や演劇人が自らの自主活動を制限された面もあったと思います。私が所属するおおいた演劇の会では、今年10年目を迎える朗読劇「蝉なきやまず~大分の空襲より~」を8月に4箇所にて上演するほか、劇団水中花では空き家問題をモチーフとした演劇公演「サヨナラ、我が家。」をプロデュースします。多くのことを学んだ大分の劇団らが突入したばかりの令和の時代に何を発信し、何を表現するのか、是非とも注目していただきたい。

以上、ペンでしたm(_ _)m

2019.03.13

鹿児島県の屋久島高校で演劇部の顧問をしている。高校演劇劇作研究会に所属し,戯曲の作り方を学び,いくつかの作品を書いた。昨年の九州大会で,拙作『ジョン・デンバーへの手紙』が,最優秀賞と創作脚本賞を受賞し,7月27日から29日まで佐賀県鳥栖市で行われる全国大会に出場することとなった。今回,九州地域演劇協議会様からコラムのご依頼を受け,一顧問に過ぎない私などが、寄稿してもよいのかと恐縮している。

屋久島に赴任して,4年目を迎える。屋久島に魅せられ,移住を決める人々は多い。豊穣な水と緑に抱かれ,人々の有りようは鷹揚である。生徒もまた,それぞれが自己の世界を持ち,他人におもねらない。演劇部員も然りである。

赴任した当時、演劇部は1名。廃部の危機に瀕していた。部員集めに奔走し,声出しから始めた。稽古場となっている,高校を見下ろす丘の上の旧学生寮からは,毎日部員たちのアメンボ赤いなが響いた。演技など初めての生徒たちである。当然,他校の演技なども観たことがない生徒たちである。夏の講習会などにも積極的に参加し,技術を磨いた。彼らの姿が好もしかった。だって舞台に上げても,何だか度胸があるのである。落ち着き払っていて,魅力があるのである。小さな世界に育つ故の視野の狭さから来る,世間知らずの強さだろうか。不思議だったが,今は違うと感じている。大自然の中で,小手先ではない粉飾いらずの風格を,彼らは授けられているのに違いない。あたかも見本となる大人がいつも傍らにいるように,生徒たちの目の前に自然が対峙し,感性を,生き方を,振る舞いを,物腰を,力のいれ具合を,果ては朽ち果て方に至るまで,教示しているのであろうと感じる。

作品『ジョン・デンバーへの手紙』は,実話を基にしている。本年度,屋久島の過去の歴史を,また少し掘り下げたいと思っていた折,偶然にも,島全体が林業に沸き返る昭和53年に,『屋久島からの報告』という映画を作り,国の原生林伐採に反対された,当時屋久島高校の教諭であられた大山勇作さんのことを知った。

直接大山さんにお会いし,映画の中で使用する楽曲についての興味深いエピソードを伺った。「カントリー・ロード」の作曲家としても名高いアメリカのカントリー歌手ジョン・デンバー氏に直接手紙を書いて,無料での楽曲使用の許可を取りつけたというのである。そのころ無名であった鹿児島県の小さな島と,外国の大物歌手との取り合わせが何ともミスマッチであった。大山さんのお人柄に触れ,お話を伺いながら,不器用ではあるが故郷をこよなく愛す,一人の青年教師の姿が浮かんできた。島に留まり,懸命に故郷の自然を国の伐採事業から守ろうとする人々の物語が出来上がった。

タイトルは『ジョン・デンバーへの手紙』。・・・これしかなかった。

昨年12月,福岡県で,九州高等学校演劇研究大会は開催された。

本校の上演は1日目の最後であった。物語の後半,足の悪い老婆が,映画の前売り券の購入をなけなしの財布をはたいて承諾するシーンがある。あんな足では上映会も行けはしない,他人の力を借りないと丸腰のこぶしを振り上げることもできないと,主人公が忍び泣くシーンである。このエピソードは実話に基づいていたが,なかなか思いどおりに行かなかった。直前まで練習を重ねた。

私は,出そうになる涙をこらえ、嗚咽がもれないように奥歯をぐっと噛むしかなくなるような作品が好きだ。惨めなもの,滑稽なもの,醜悪なものの中に,ふと垣間見える美しさや希望。ゴミ袋に雪が降り積もっているような世界。大団円より,含みのある幕切れに惹かれる。

講師の先生のお一人に,日本を代表する劇作家で演出家の,平田オリザ先生がおられた。オリザ先生から,題材と伝え方のバランスがよい,社会的な問題で説教くさくなりがちだが,人間的要素がたくさん入っていた。生徒たちの演技がとても素直で好感が持てたとの講評をいただいた。雲の上のような存在から,自校の作品の講評をしていただけたことが,ただただ光栄であった。

結果発表で屋久島高校の名が呼ばれたとき,生徒たちは一瞬悲鳴を上げたが,すぐに姿勢を戻した。喜びを表すことを他校に遠慮したのだ。

私は涙がボタボタ流れた。私自身も気付かなかったが,名を呼ばれたとき,初めて分かった。私は,全国大会に行きたかったのだ。涙が止まらぬくらい,こんなにも,行きたかったのだ。全国までの道のりは遠すぎた。これまでやってきて良かった。諦めずにやってきて本当に良かった。島に帰ると,たくさんの方々が祝福してくれた。町長への表敬訪問まで待っていた。

今年の夏。全国大会の舞台に立てる。屋久島の生徒達が導いてくれた。夢が叶う。夢かと思う。

屋久島高校演劇部顧問

上田 美和

2019.01.05

是永幹夫(「ホルトホール大分」館長)

大分市で生まれ育ち、秋田の「わらび座」で定年退社までの37年間、劇団経営と運営、

民間活力で劇場をコアにした芸術村を構想し、その展開に奔走しました。地域発信型ミュ

ージカル創造と展開を、「足元を掘れ、そこに泉が湧く」をモットーに仕掛け、北東北の

秋田・岩手・青森の三県とは、県総人口の数パーセントの県民の皆様が地元の歴史的物語

を舞台化したオリジナル・ミュージカルを全都市・全ホールで観劇するシステムを確立し

ました。まさに「地を這う営業」です。

人の一生に支えられる劇団・劇場でありたいとの「夢」を人びとと共有し、多様な出逢

いを創ってきました。その経験をふるさと大分市に請われて、年間200万人の皆様に愛

される多機能連携型複合文化交流施設「ホルトホール大分」の運営を担うことになり、開

館6年目になりました。

私は「演劇」が格別に好きなわけではなく、和太鼓や神楽や盆踊りが大好きで、民族歌

舞団時代のわらび座に飛び込みました。わらび座のミュージカル路線を牽引した一人とし

て、歌の力・演技の力を蓄えるための投資もカンパニーあげてしました。市川森一、栗山

民也、横内謙介、甲斐正人、斎藤雅文、朝倉摂、妹尾河童、土屋茂昭、ラッキー池田など

の皆さんと、他にはない日本の風土性を色濃く秘めた日本人のミュージカル創出にいのち

をかけてきました。

ふるさと大分市に帰り、国内外で大活躍している地元のカンパニーはDRUM TAOしかな

く、TAOの新しい芸術村と阿蘇五岳を背景にした「世界に冠たる」天空劇場建設を応援し

ています。TAOは別格として、大分市は「西洋演劇・西洋音楽伝播発祥の地」のDNAが

あり、県民演劇・県民オペラの伝統と実績を誇り、「大分市つかこうへい劇団」の輝かし

い5年間を持つ都市だけに、当館としては、「演劇による活性化」を柱の一つにして展開

しています。幸い、市民ホール・スタッフが推進エンジンとなり、一歩一歩実現してきて

います。

「豊後FUNAI芸術祭」(大分市立の3公共文化施設協働事業)や県内他都市の劇団

も含めた「FUNAI演劇祭」、「豊後FUNAIミュージカルへの挑戦」、「まち劇フォー

ラム」(衛紀生、土屋茂昭、中村透、ソウル市劇団、木村典子等各氏講師陣)、「戯曲ワ

ークショップ」(中津留章仁、篠原久美子、畑澤聖悟の各氏)、高校総合文化祭全国大会

で高校演劇グランプリを獲得した「大分県立大分豊府高校」の快挙を応援し、次世代の高

校演劇部を盛り立てていく「高校演劇グランプリ」プログラム、即興演劇「ロクディム」

定期公演、由布院復興支援の「劇団立見席」公演、大分市・国東市の「市民演劇交流事業

」等、さまざまに行っています。新しく「BUNGO新喜劇」プロジェクトを地元の皆様が

立ち上げ、2019年3月に新作発表公演をします。大分市のホルトホールは演劇展開に熱心

な公共ホールとの評判も広がってきています。

「国民文化祭おおいた2018」は20年ぶりの二度目の国民文化祭で、20年前は県内一本だ

ったミュージカルが、今回は県内8都市でそれぞれの地域物語が競い合うようにオリジナ

ル・ミュージカルとして制作・上演されました。

前回の兵庫県豊岡大会から5年ぶりになる「日本劇作家大会」を1月24日から27日までの

4日間、160名の劇作家・演出家・俳優・映画監督・舞台美術家などの皆様が大挙大分市を

来訪され、64もの企画で「舞台芸術祭典」を開催します。この大会を通して大分が「演劇

の街」になることを期待しています。

2018.11.04

九州地域演劇協議会さま、そしてこのコラムを読んでくれている皆様、こんにちは。北九州でkitaya505という舞台制作会社をやってます北村功治です。

舞台制作って???って方がいらっしゃるかもですね。舞台制作てのは、公演の企画や運営、予算管理、そのほかモロモロ、劇場にはいったら舞台上以外の雑務なども引き受けたりする事務方の何でも屋です。

北九州で公演されるの県外の団体さんの受け入れや、九州の団体さんが九州外で公演する際のコーディネートなどが主な業務です。最近は、舞台芸術を用いて街を元気に!なんてプロジェクトにも関わってきました。以上の業務終わりのひとり打ち上げがもうたまらん大好きです。

東京で公演が終わり一人打ち上げ

広島で打ち合わせが終わり一人打ち上げ

フェリーの中で一人打ち入り

もしかしたら、「『mola!』という演劇情報サイトをやってる会社です」と説明するのが一番伝わるかもですね。“九州の演劇情報をモーラ!する”というコンセプトではじめたmola!も12月で丸4年になります。これまでに1300~1400本の記事をリリースしてきましたが、まだまだ網羅出来ていませんので、まだまだmola!します、よろしくお願いいたします。

仕事柄、他地域での公演や舞台芸術に関わる機会がい多い身としては、モノや情報や人が集中する大都市は例外としても、九州の演劇は非常に活発で恵まれた環境だなぁと感じています。

9月に福岡で開催されたばかりの九州演劇人サミットは長年、「九州の演劇」や「地域の演劇」を強く意識したシンポジウムやワークショップ、公演などを開催しているし、北九州芸術劇場や宮崎県立芸術劇場が行っているプロデュース形式の公演、熊本では実行委員会形式で行われている『DENGEKI』、宮崎の三股町では九州演劇の物産展といった趣の「まちドラ!」など九州の舞台芸術を強く意識した公演や催しも存在します。こうして挙げてみると、「大都市は例外としても」と書きましたが、「大都市にはない九州固有の恵まれた環境がある」と表現したほうが良いかもしれません。

今年は特に九州の劇団さんが、九州を飛び出て活発に活動していると感じています。宮崎の劇団こふく劇場は全国10箇所ツアーを敢行中。北九州のブルーエゴナクは、5月にせんがわ劇場演劇コンクールに参加後、9月はこまばアゴラ劇場で上演、12月にはロームシアター京都で新作の上演。熊本の劇団きららは熊本・福岡・東京ツアーを先日発表されたばかり。

そのほか、演劇集団非常口(鹿児島)、万能グローブガラパゴスダイナモス(福岡)、不思議少年(熊本)、が九州外でのツアーを控えており、様々な団体さんが九州の演劇を発信することになっていますね。また、長崎のF’s Companyは九州を飛び出てではなく、「アトリエPenta」という拠点で田上豊(田上パル)さんやごまのはえ(ニットキャップシアター)さんという九州外のアーティストを迎えての創作と発表を行います。

そもそも「九州の演劇」や「地域の演劇」ってなんなのでしょうか?九州の団体さんの活動をさらっと紹介しましたが、すべて九州の団体の活動ではあるけれど、どれもそれぞれ固有の作風・カラーで勝負されてます。もしかしたら、、、ですが「九州の演劇」や「地域の演劇」というのは、その土地の人がその土地やその人の事情で演劇に関わったら「こんなんなりました」って結果くらいなのかもしれません。九州は、そういった過程や結果を語り合い、披露し合い、次に繋がる何かが上手に機能しているのかもしれませんね。

先程、紹介した団体さんでもう少し紹介したい団体さんがあります。

鹿児島は焼酎処で有名な「伊佐」という人口25000人の土地があります。県外から伊佐を訪れるなら、日に何本かしかないバスに乗って……というような場所に伊佐は存在します。

そこで17年活動している演劇集団非常口が、初の九州外公演を東京はこまばアゴラ劇場で11月に行います。作・演出の島田佳代さんは、九州戯曲賞大賞を受賞するなど劇作家としての評価はされてきましたが、今回は劇団として大きな挑戦と言って良いのではないでしょうか。

島田さんは、今回の挑戦を以下のように述べています。「町でひとつの劇団ということもあって温かい目で観ていただけることも多く、人にも環境にも大変恵まれています。今回、初めて九州を飛び出してみることにしました。温かさから離れ、自分たちのことを全く知らないお客様にも作品を観ていただきたいと思いました。自分たちが創ってきた演劇がどう受け止められるのか、受け止めてもらえるのか、楽しみで、そして怖いです。怖いけれど、今がきっと挑戦するべき時だと思うのです。17年間の活動を信じて、挑みます。」

もしかしたら、「九州の演劇」や「地域の演劇」ってのは島田さんのこの言葉に集約されているのかもしれません。

各地で演劇に携わっている方々が、なんやかんやがんばっているので「じゃあボクも」という気持ちになります。

合同会社kitaya505 代表:北村功治

2018.09.04

はじめましての方も、そうでない方も、今年の3月まで東京の北区王子にある花まる学習会王子小劇場という劇場の芸術監督を務めていました北川大輔と申します。

うちの劇場の主なミッションは首都圏内のスタートアップ期の劇団の支援ではあるのですが、同時に他地域で活動する劇団の東京公演の支援も行っており、ありがたいことに少なくない数の九州で活動する劇団さんとのご縁がありました。劇場を使ってもらった劇団さん以外にも、東京公演のご相談をいただくこともありました。

今日はそのような環境の中で考えた/見えた九州の小劇場界隈のことについて、僭越ながら少しお話できればと思います。

※青年センター(福岡市)にて

これまで劇場を使ってもらった他地域の劇団さんに言ってもらったことで印象に残った言葉の一つに「ライバルと思える相手が見つけやすい」ということでした。

私自身、2014年に福岡で2作品、今年熊本で1作品、それぞれ自分の作品を上演する機会をいただきました。普段自分が活動している地域ではない場所で上演することについての意味を考え続けてきました。

「自分自身の文脈と作品とが切り離されて語られることへの期待や、それによって自分が何を得られるのか」ということをこれまで思い、またそういったことを旅公演のすすめとして相談される際には話してきました。

そんな中で、うちの劇場での上演をそういうふうに思ってくれていたのだ、とありがたく思ったことを覚えています。

「走ることは一人でもできるけれど、競争は相手が居ないとできない」以前ウチの劇場主催のワークショップに参加してくれた人が言ってくれたのですが、競争する相手、競争でなくても、隣で走っている相手、をみつけることは、確かに自分にとっても創作の上で大きな支えになったことを思い出します。

そして、九州ではその「隣で走る人」というのがとても良く可視化されている、可視化されるチャンスが有るな、と思ってみていました。

九州戯曲賞然り、短編のコンペ企画であったり、九州の演劇人が隣で走る人を見つける機会に恵まれていることに羨望の眼差しを向けていました。

もちろん昨今の小劇場を取り巻く環境に対する諸問題や、その問題へのアプローチの様々といった課題はあるでしょうが、それをしてもこの九州、という単位でのつながりの豊かさの確かさを感じます。もちろん最終的には創作は孤独との闘いに収斂されるところも多々ありますから、のべつまくなしに繋がりだけ作ってりゃあいいってもんでもないことは言うまでもありませんが、それでも。隣を走る人の顔が見える、ということの有為さを思います。

そして、今回そんな場所「九州演劇人サミット」にお呼ばれしていただくことができました。

もしよければ、特にいま隣のライバルの顔が見えない方にこそ、共に演劇というメディアを選択した人の顔を見にでも、ぜひ足を運んでいただければと思っております。会場でお目にかかれることを楽しみにしております。

北川大輔

2018.06.01

はじめまして。

宮崎県宮崎市を拠点に活動している劇団歩く窓と、FLAGの代表の伊藤海(31)です。

宮崎の演劇の状況、2018年、いまのところをお伝えしたいと思います。

宮崎にある演劇の団体は、活動の濃淡はありますが、およそ40団体、今あるようです。

大体週ごと、多い時には同日に3〜4つの公演が行われているような状況です。

特に、高校生〜20代前半の若い世代が増えた印象です。

宮崎県立芸術劇場が主催する「アートな学び舎」や「トライアル・シアター」、三股町立文化会館が主催する「まちドラ!」をはじめとした、劇場が開く市民参加企画は、それら若い世代ばかりでなく大人まで、質の高い演劇に直接関わるきっかけの場になっています。

そしてそこでの出会いが、他団体に出演し合ったり、研磨し合ったりしながら新しい作品を生み出しています。

FLAGのここ最近の作品もまた、そうして出会った人たちに支えられてきました。

とは言え、相変わらず、と言うのも何ですが、男性が少ない。

参加する、に留まる人も多いです。

ある年齢を迎えて、ああ、最近見ないな…って人も増えてきました。

人もどんどん余所へ出て行きます。

ずいぶん昔の、宮崎の歴史を伝える資料にも同じ事が書かれていました。

いちばん必要なものは、それぞれその時々で変わるもの。

どこでやるにもそうなんだろうなって思ってしまいます。

そういった土地土地の気風の中で作品を生み出していくことは、人により向き不向きがあるかも知れません。

みんな、この宮崎という場所でそれぞれに、やりがいや、こだわりや、分かち合いたいものを懸命に生み出そうとしています。できるなら遠くの人まで届くようにと。

つい先日、劇団こふく劇場が、三股町などでの活動を評価され、地域づくり顕彰大賞を受賞されました。

現に今この文章を綴っている今、私はその渦中であるところの「まちドラ!」で町民との作品づくりのため、三股に来ています。

これら先達の作ってきた流れと、大きな壁と、向き合いながら、日々を過ごしていきます。

それが終われば、すぐに宮崎県立芸術劇場で「三文オペラ」の稽古が始まります。

そして、演出・永山氏の言葉を読者の皆様にもお伝えしますが、必ず、もう一度、生まれるでしょう。

私は今回、出演となりますが、とてもこの公演を代表して何かを言う立場にはないかもしれません。

ですが、一度は生まれて来られなかった悲しみも、作品の完成にかけた時間や情熱も、作品の観劇を楽しみにされていた方々への多大なご迷惑も、なかったことにはしません。ふたたびの最後までを、信じて作っていきます。

この上演にかかる、制作の方々の努力も今なお続いています。

みんな演劇のもつ力を信じています。

何度でも言い続けます。

どうかまた、宮崎でお会いしましょう。

劇団歩く窓代表・FLAG代表

伊藤海

撮影:T.Saita

2018.03.06

初めて掲載させて頂きます。

私は、長崎市演劇協会会長で、劇団アクターズ主宰の川下 祐司と申します。

平成30年3月17日(土)から25日(日)まで、

長崎市チトセピアホールで、第66回長崎市民演劇祭が開催されます。

1952年、第1回目が開催されてから66年。

1度も中止することなく続けて来ました。

長崎に原子爆弾が投下されて7年しか経ってない混乱の時代に、この演劇祭を始めた先人たちに只々脱帽です。

第1回目から、今までの全記録も残されており、66年間、只単純に娯楽としての演劇を一貫していたのも、長く続けられている要因だと思います。

しかしながら、近年、演劇祭運営に関し段々低迷しており、観に来る客もさることながら、参加できる劇団も減少しています。

現在、長崎市内に在籍している劇団は、私が把握しているだけで、9団体。

大学のサークルや少人数でユニットを組んでいる劇団を入れれば、もう少しあるかもしれません。

只、活動している劇団、休止している劇団さまざまで、全体像は掴めていません。

長崎市演劇協会自体も、昔ほど勢力は無く、以前は長崎で活動している劇団は全て加入していたみたいですが、今は殆どの劇団が加入していません。

長崎市演劇協会で実働しているのは3人しかいなく、その3人もかなり年齢は上です。

課題は、どこの地域も同じだとは思いますが、若い演劇人がいなくて、どの劇団も若手育成にかなり苦労していることです。

いろいろ努力もしています。

以前は、会場の関係もあって、1日に5団体や6団体が上演していたのですが、近年は1日1団体に変更して、劇団にとってもお客さんにとっても、時間の余裕をとれるようなシステムにしたり、格安通しチケットを販売したりと、試行錯誤しております。

また、長崎市民演劇祭なので、長崎市の劇団が主になって行っているのですが、最近は、1団体だけですが、市外枠を設けて、長崎市以外の劇団にも参加して頂き、演劇祭を盛り上げてもらっています。

このように、いろいろやってはいるのですが、集客数は昔に比べるとかなり落ち込んでいます。

劇団によって集客数や客層は異なりますが、1公演あたり、150人をめどに想定しています。しかし、なかなか難しいのが現状です。

出演者のチケット販売に対する考え方も随分変わって来ています。

昔は、1,500円のチケットを売る為に、3,000円の飲み代を使っていたものですが、今はチケット1枚も売らない人もいる状態です。

今の時代、「チケット売れ!」と強制できないのが、もどかしいです。

今回の演劇祭は、市内劇団6団体7演目の公演で、市外枠は大分県から「金平糖企画」さんに参加して頂くことになりました。

もしこのコラムを見て、「参加してもいいよ」と思われる劇団がいましたら、長崎市演劇協会まで、ご連絡下さい。

因みに、来年の開催日程は決まっております。

詳しくは長崎市演劇協会のホームページをご覧下さい。

生活の殆どがデジタル化されている現代社会において、アナログの演劇がどこまで生き残れるか分かりませんが、100回目を目指して頑張ります。

私は生きていないと思いますが、少しずつでも演劇人口が増え続けていければと思っています。

現在57歳。願わくば、100回目を観てから、息を引き取りたいです。

長崎市演劇協会会長

長崎市民演劇祭実行委員長

川下 祐司

写真1-300x201.jpg)

写真2-1-300x219.jpg)